26

26

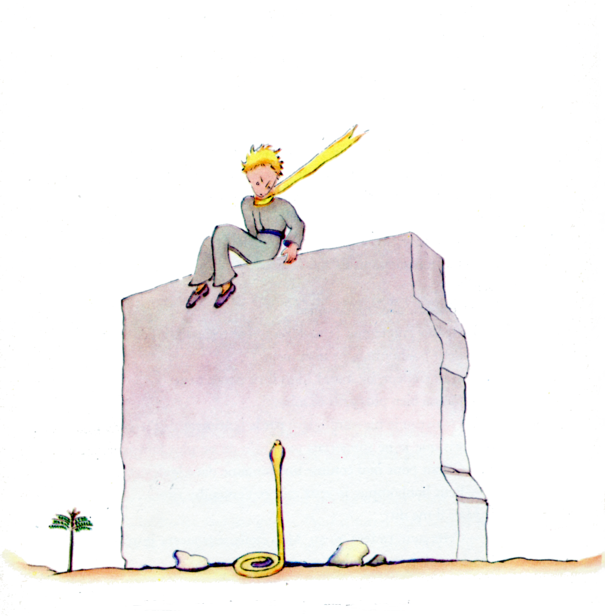

井戸のそばに、こわれた古い石のかべがあった。つぎの日の夕がた、ぼくがやることをやってもどってくると、とおくのほうに、王子くんがそのかべの上にすわって、足をぶらんとさせているのが見えた。その子のはなしごえもきこえてくる。

「じゃあ、きみはおぼえてないの?」と、その子はいった。「ちがうって、ここは!」

その子のことばに、なにかがへんじをしているみたいだった。

「そうだけど! そう、きょうなんだけど、ちがうんだって、ここじゃないんだ……」

ぼくは、かべのほうへあるいていった。けれど、なにも見えないし、なにもきこえない。それでも、王子くんはまたことばをかえしていた。

「……そうだよ。さばくについた、ぼくの足あとが、どこからはじまってるかわかるでしょ。きみはまつだけでいいの。ぼくは、きょうの夜、そこにいるから。」

ぼくは、かべから20メートルのところまできたけど、まだなにも見えない。

王子くんは、だんまりしたあと、もういちどいった。

「きみのどくは、だいじょうぶなの? ほんとに、じわじわくるしまなくてもいいんだよね?」

ぼくは心がくるしくなって、たちどまったけれど、どうしてなのか、やっぱりわからなかった。

「とにかく、もう行ってよ。」と、その子はいった。「……ぼくは下りたいんだ!」

〈「とにかく、もう行ってよ。」と、その子はいった。「……ぼくは下りたいんだ!」〉

そのとき、ぼくは気になって、かべの下のあたりをのぞきこんでみた。ぼくは、とびあがった。なんと、そこにいたのは、王子くんのほうへシャーっとかまえている、きいろいヘビが1ぴき。ひとを30びょうでころしてしまうやつだ。ぼくはピストルをうとうと、けんめいにポケットのなかをさぐりながら、かけ足でむかった。だけど、ぼくのたてた音に気づいて、ヘビはすなのなかへ、ふんすいがやむみたいに、しゅるしゅるとひっこんでしまった。それからは、いそぐようでもなく、石のあいだをカシャカシャとかるい音をたてながら、すりぬけていった。

ぼくは、なんとかかべまでいって、かろうじてその子をうけとめた。ぼくのぼうや、ぼくの王子くん。かおが、雪のように青白い。

「いったいどういうこと! さっき、きみ、ヘビとしゃべってたよね!」

ぼくは、その子のいつもつけているマフラーをほどいた。こめかみをしめらせ、水をのませた。とにかく、ぼくはもうなにもきけなかった。その子は、おもいつめたようすで、ぼくのことをじっと見て、ぼくのくびにすがりついた。その子のしんぞうのどきどきがつたわってくる。てっぽうにうたれて死んでゆく鳥みたいに、よわよわしい。その子はいう。

「うれしいよ、きみは、じぶんのからくりにたりないものを見つけたんだね。もう、きみんちにかえってゆけるね……」

「どうして、わかるの?」

ぼくは、ちょうど知らせにくるところだった。かんがえてたよりも、やるべきことがうまくいったんだ、って。

その子は、ぼくのきいたことにはこたえなかったけど、こうつづけたんだ。

「ぼくもね、きょう、ぼくんちにかえるんだ……」

それから、さみしそうに、

「はるかにずっととおいところ……はるかにずっとむずかしいけど……」

ぼくは、ひしひしとかんじた。なにか、とんでもないことがおころうとしている。ぼくは、その子をぎゅっとだきしめた。ちいさな子どもにするみたいに。なのに、それなのに、ぼくには、その子がするっとぬけでて、穴におちてしまうような気がした。ぼくには、それをとめる力もない……

その子は、とおい目で、なにかをちゃんと見ていた。

「きみのヒツジがあるし、ヒツジのためのはこもあるし、くちわもある……」

そういって、その子は、さみしそうにほほえんだ。

ぼくは、ただじっとしていた。その子のからだが、ちょっとずつほてっていくのがわかった。

「ぼうや、こわいんだね……」

こわいのは、あたりまえなのに! でも、その子は、そっとわらって、

「夜になれば、はるかにずっとこわくなる……」

もうどうしようもないんだっておもうと、ぼくはまた、ぞっとした。ぼくは、このわらいごえが、もうぜったいにきけないなんて、どうしても、うけいれることができなかった。このわらいごえが、ぼくにとって、さばくのなかの水くみ場のようなものだったんだ。

「ぼうや、ぼくはもっと、きみのわらいごえがききたいよ……」

でも、その子はいった。

「夜がくれば、1年になる。ぼくの星が、ちょうど、1年まえにおっこちたところの上にくるんだ……」

「ぼうや、これはわるいゆめなんだろ? ヘビのことも、会うことも、星のことも……」

でも、その子は、ぼくのきいたことにこたえず、こういった。

「だいじなものっていうのは、見えないんだ……」

「そうだね……」

「それは花もおんなじ。きみがどこかの星にある花をすきになったら、夜、空を見るのがここちよくなる。どの星にもみんな、花がさいてるんだ……」

「そうだね……」

「それは水もおんなじ。きみがぼくにのませてくれた水は、まるで音楽おんがくみたいだった。くるくるとロープのおかげ……そうでしょ……よかったよね……」

「そうだね……」

「きみは、夜になると、星空をながめる。ぼくんちはちいさすぎるから、どれだかおしえてあげられないんだけど、かえって、そのほうがいいんだ。ぼくの星っていうのは、きみにとっては、あのたくさんのうちのひとつ。だから、どんな星だって、きみは見るのがすきになる……みんなみんな、きみの友だちになる。そうして、ぼくはきみに、おくりものをするんだよ……」

その子は、からからとわらった。

「ねぇ、ぼうや、ぼうや。ぼくは、そのわらいごえが大すきなんだ!」

「うん、それがぼくのおくりもの……水とおんなじ……」

「どういうこと?」

「ひとには、みんなそれぞれにとっての星があるんだ。たびびとには、星は目じるし。ほかのひとにとっては、ほんのちいさなあかりにすぎない。あたまのいいひとにとっては、しらべるものだし、あのしごとにんげんにとっては、お金のもと。でも、そういう星だけど、どの星もみんな、なんにもいわない。で、きみにも、だれともちがう星があるんだよ……」

「どういう、こと?」

「夜、空をながめたとき、そのどれかにぼくがすんでるんだから、そのどれかでぼくがわらってるんだから、きみにとっては、まるで星みんながわらってるみたいになる。きみには、わらってくれる星空があるってこと!」

その子は、からからとわらった。

「だから、きみの心がいえたら(ひとの心はいつかはいえるものだから)、きみは、ぼくとであえてよかったっておもうよ。きみは、いつでもぼくの友だち。きみは、ぼくといっしょにわらいたくてたまらない。だから、きみはときどき、まどをあける、こんなふうに、たのしくなりたくて……だから、きみの友だちはびっくりするだろうね、じぶんのまえで、きみが空を見ながらわらってるんだもん。そうしたら、きみはこんなふうにいう。『そうだ、星空は、いつだってぼくをわらわせてくれる!』だから、そのひとたちは、きみのあたまがおかしくなったとおもう。ぼくはきみに、とってもたちのわるいいたずらをするってわけ……」

そして、からからとわらった。

「星空のかわりに、からからわらう、ちいさなすずを、たくさんあげたみたいなもんだね……」

からからとわらった。それからまた、ちゃんとしたこえで。

「夜には……だから……来ないで。」

「きみを、ひとりにはしない。」

「ぼく、ぼろぼろに見えるけど……ちょっと死にそうに見えるけど、そういうものなんだ。見に来ないで。そんなことしなくていいから……」

「きみを、ひとりにはしない。」

でも、その子は気になるようだった。

「あのね……ヘビがいるんだよ。きみにかみつくといけないから……ヘビっていうのは、すぐおそいかかるから、ほしいままに、かみつくかもしれない……」

「きみを、ひとりにはしない。」

でも、ふっと、その子はおちついて、

「そっか、どくは、またかみつくときには、もうなくなってるんだ……」

あの夜、ぼくは、あの子がまたあるきはじめたことに気がつかなかった。あの子は、音もなくぬけだしていた。ぼくがなんとかおいつくと、あの子は、わき目もふらず、はや足であるいていた。あの子はただ、こういった。

「あっ、来たんだ……」

それから、あの子はぼくの手をとったんだけど、またなやみだした。

「だめだよ。きみがきずつくだけだよ。ぼくは死んだみたいに見えるけど、ほんとうはそうじゃない……」

ぼくは、なにもいわない。

「わかるよね。とおすぎるんだ。ぼくは、このからだをもっていけないんだ。おもすぎるんだ。」

ぼくは、なにもいわない。

「でもそれは、ぬぎすてた、ぬけがらとおんなじ。ぬけがらなら、せつなくはない……」

ぼくは、なにもいわない。

あの子は、ちょっとしずんだ。でもまた、こえをふりしぼった。

「すてきなこと、だよね。ぼくも、星をながめるよ。星はみんな、さびたくるくるのついた井戸なんだ。星はみんな、ぼくに、のむものをそそいでくれる……」

ぼくは、なにもいわない。

「すっごくたのしい! きみには5おくのすずがあって、ぼくには5おくの水くみ場がある……」

そしてその子も、なにもいわない。だって、ないていたんだから……

「ここだよ。ひとりで、あるかせて。」

そういって、あの子はすわりこんだ。こわかったんだ。あの子は、こうつづけた。

「わかるよね……ぼくの花に……ぼくは、かえさなきゃいけないんだ! それに、あの子はすっごくかよわい! それに、すっごくむじゃき! まわりからみをまもるのは、つまらない、よっつのトゲ……」

ぼくもすわりこんだ。もう立ってはいられなかった。あの子はいった。

「ただ……それだけ……」

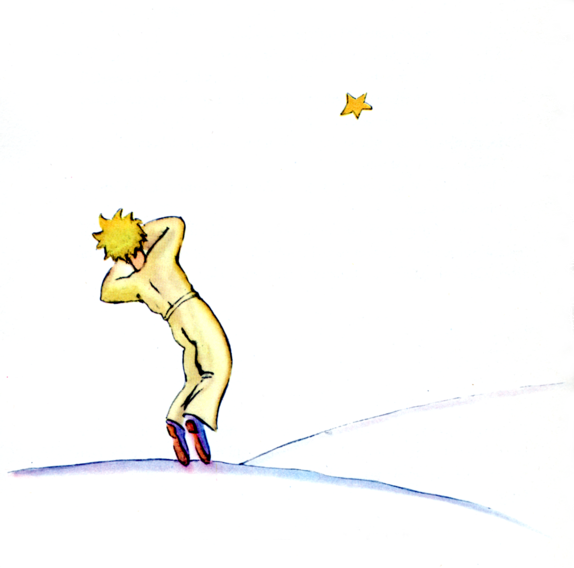

あの子はちょっとためらって、そのあと立ち上がった。1ぽだけ、まえにすすむ。ぼくはうごけなかった。

なにかが、きいろくひかっただけだった。くるぶしのちかく。あの子のうごきが、いっしゅんだけとまった。こえもなかった。あの子は、そうっとたおれた。木がたおれるようだった。音さえもしなかった。すなのせいだった。

〈あの子は、そうっとたおれた。木がたおれるようだった。〉